・自社の求人サイトを調べたらスタンバイに掲載されていた

・直接、求人掲載できるって聞いたけどどうやるんだろう

・どんな求人掲載方法があるんだろう

・まず、どこに連絡したらいい?

このように、スタンバイへの求人掲載をご検討されている方に掲載方法や掲載までの流れについてご紹介します。

まず、スタンバイは2019年11月に、ヤフーなどを運営するLINEヤフー株式会社(当時 Zホールディングス株式会社)とビズリーチなどを運営するビジョナル株式会社(当時 株式会社ビズリーチ)の合弁会社として、新たなスタートした求人広告メディアです。アルバイト・パート、正社員、派遣社員、業務委託など幅広い雇用形態に対応しています。

目次

1章:スタンバイの求人掲載方法は2つ!

クローリングで求人掲載する方法

データフィードで求人掲載する方法

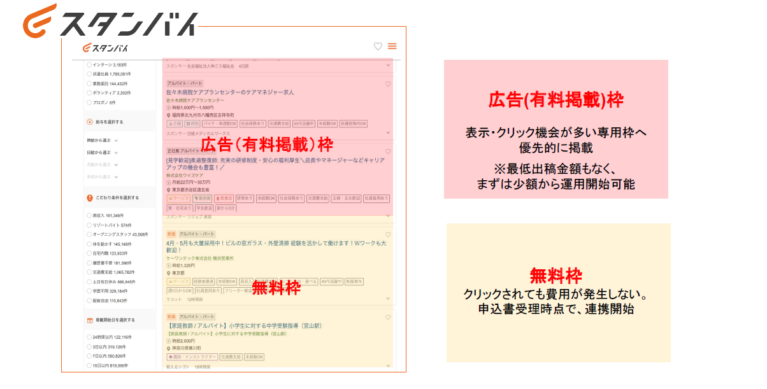

2章:スタンバイの求人掲載の料金

スタンバイの無料掲載

スタンバイの有料掲載

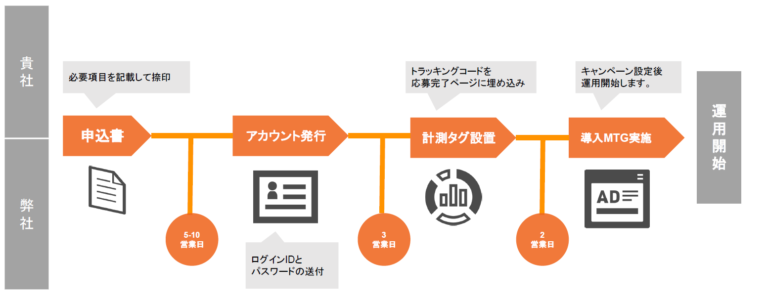

3章:スタンバイの求人掲載のながれ

申込書送付

アカウント発行

データフィード

計測タグ設定

導入MTG

4章:スタンバイで上手く求人掲載(運用)を行うコツ

1.本質的な目的:採用成功

2.運用者としての目的:費用対効果の最大化

1.ターゲットの求職者との接点を増やす

=予算内で出会える求職者を最大化する

2.応募までの歩留まりを上げる

=検索~応募完了までの離脱を減らす

運用要素の構造

採用状況の良し悪しを図る指標として応募数がよく上げられますが、応募数を増やすための運用にはクリック単価や応募率、そしてその数値を決める、表示回数やクリック率、原稿内容といった部分の改善が必要になります。そのために運用要素となる文言を理解しましょう。そして下記の表より、要素同士がどのように関係しているかご確認ください。4つの改善ポイントに沿って具体的な対応内容をご紹介いたします。

①表示回数(IMP)

②クリック率(CTR)

③応募率(CVR)

求人掲載時の改善ポイント1(表示回数の増加)

表示回数が少ないと求職者へ求人が露出されず、そもそもクリックが発生しないという現象に陥ってしまいます。

4-2-1:求人原稿内の原因と対策

①求人を細分化する

職種、勤務地、雇用形態ごとに求人票を分けることで、求人案件数を増やすことができます。すると、表示される面も広がります。

②検索にヒットするキーワードを原稿内に追加する

求職者が検索した時に、原稿が表示されるようにするためには、原稿内に求職者が検索しそうなキーワードを追加しておく必要があります。それがSEO対策となり、求職者に原稿を表示させる確率が上がります。

4-2-2:それ以外の原因と対策

①クリック単価を適正にする

競合の求人に対してクリック単価が低いと露出が減ってしまいます。クリック単価を少しずつ上げることで、競合に負けないように露出することが大切です。

②24時間露出させる

1日の消化額を超過していると、1日の掲載終了まじかに露出できていないことがあります。これは、設定した掲載期間中、求人を表示させるために日々予算の消化を調整しているため起こる現象なのですが、求人が24時間表示できていないと機会損失が生まれてしまいます。その場合は、クリック単価を下げたり、予算を上げる対応が必要です。

③掲載エリア内にターゲットがいるか確認する

市町村→都道府県→8地方区分→全国とエリアを拡大することで求人を求職者に届けることができます。

求人掲載時の改善ポイント2(CTR:クリック率)

クリック率は高すぎても低すぎても有効応募につながらない可能性があります。1つの基準として4.0%前後という考えがあります。

・CTR が高すぎる場合:有効でない流入がある可能性があります。

・CTRが低すぎる場合:露出していても閲覧に結びついていたい可能性があります。

・CTRが低すぎる場合:不人気求人とみなされて、上位に表示されない。

4-3-1:スタンバイのタイトルの変更(基本編)

タイトルは求職者がクリックするかしないか(=お金が発生るするかしないか)の分岐点です。どんな職種でどんな会社でどんな商材を取り扱うのかなど、働くイメージが湧くようなタイトルにすることで有効な流入を集められます。下記のように具体的に記載し、求人の押しポイントや特徴を記載するのもよいでしょう。

・【変更前】営業

【変更後】SNS広告の法人向けルート営業

→改善ポイント:職種を具体化。どんな商材をどんなお客様に営業するかを反映させました。

・【変更前】おしゃれなオフィスでWワークや掛け持ちで働けるカスタマーサービス

【変更後】医療機器メーカーの受信コールセンタースタッフ

→改善ポイント:具体的な商材や働きからが想像できるようなタイトルに変更しました。

・【変更前】介護職《正/P・A》時給1,500円~東京都港区勤務!

【変更後】介護職有料老人ホーム(ヘルパー2級以上必須)

→改善ポイント:どんな施設で必須資格を表記し、検索結果一覧で表示される内容は削除しました。

4-3-2:スタンバイのタイトルの変更(応用編)

不人気職種においては、下記のようにあえて職種名を一般的ではないものにするのもいいでしょう。ただ、クリック率は上がるものの無駄な閲覧も増える可能性があるため、要注意です。

・【変更前】営業

【変更後】接客スタッフ、接客アドバイザー、窓口スタッフ

→なにかを売り込むのは嫌だが、人と接するのが好きな方などを惹きつけることができます。

・【変更前】タクシードライバー

【変更後】送迎ドライバー、マタニティードライバー、観光ドライバー

→タクシードライバーはネガティブなイメージもあるため、別の表現を利用して興味をもっていただくことができます。まずは、求人に興味をもっていただきタクシードライバーが実は条件がいいということを知ってもらうことに繋げます。

・【変更前】電気工事士

【変更後】○○の作業スタッフ、〇〇の工事スタッフ

→電気工事士だと難しそうだと思われてしまうため、自分でもできそうと思える表現に変更するのもよいでしょう。

求人掲載時の改善ポイント3(CVR:応募率)

応募率は応募数÷クリック数×100で求められます。クリック率同様平均CVRは0.7%前後という指標があります。媒体によっても基準は異なりますので、基準値としてお考えください。CVRが悪いと

①該当求人の露出やアクセスは増えるが応募が獲得できない

②予算が消費されるだけで採用につながらない

といったことが起こりやすくなります。

4-4-1:スタンバイの求人原稿内の原因と対策

①ファーストビューでの離脱を防ぐ

求職者は求人ページにアクセスして3秒で

・ターゲットはだれか

・読み進めるメリットはあるか

・利益(ベネフィット)は何か

を判断すると言われています。つまり、ファーストビューの内容が非常に重要です。アピールポイントや職種、会社名、給与、雇用形態などの必要情報をファーストビューに入れ、求人を見た方がどんな仕事かわからないために離脱することを防ぎます。

改めて見直せるポイントがないかチェックをしましょう

【職種名】

→ファーストビューを見たときに、変なところで行の段落分けになっていないか

【会社名】

→会社名ではなく施設名や店舗名を活用してみたほうが良いか(訴求力があったり認知度が高い場合)

【給与】

→実際の給与より低い理論値の下限給与を使っていないか、上限の給与を記載できているか

【勤務地】

→市町村だけでなく駅名登録の方がよいということはないか

【雇用形態】

→複数の雇用形態になっていないか

【アピールポイント】

→ファーストビューもしくは冒頭に求職者のメリットとなるアピールポイントを記載しているか

②タイトルと求人原稿の仕事内容に一貫性を持たせる

先のクリック率の改善策で不人気職種については一般的ではない職種を記載する方法をご紹介しましたが、あまりにかけ離れていて、仕事内容と異なる場合は求人閲覧後に離脱してしまいます。そのため、求人票に一貫性を持たせるようにしましょう。

③ターゲットではない人からのクリックを減らす

求人原稿内のキーワードを精査したり、ターゲット求職者の設定およびターゲット求職者に対する訴求ポイントを記載しましょう。求人内容が明確でなく、関係のないキーワードが多く含まれていると求職者が求人とまったく異なるキーワードで検索した際にも一覧画面に表示されるようになってしまいます。流入を増やす意味での意図的なキーワード以外、関係のない単語はできるだけ記載しないようにしましょう。

4-4-2:スタンバイの応募フォーム内の原因と対策

①応募フォームの入力項目を減らす

応募者は応募時に多くの情報入力を求められるjとそこで応募威力を失うことがあります。応募後のやり取りや面接時に確認できることは、応募フォームでの回答を求めず、選考フロー時に確認するようにしましょう。応募フォームの項目を必要最低限にすることも対策になります。

求人掲載時の改善ポイント4(CPC:クリック単価)

4-5-1:スタンバイのクリック単価の仕組み

そもそもクリック単価の主な変動要素は①職種と②エリアであり、採用難易度と競合の数に影響を受けます。CPCは入札制のため、採用難易度が高い、または競合が多い求人ほど上がりやすくなります。下記の図のように、SEの求人は東京で多く、また専門的な能力を必要とするため採用が難しいです。すると、クリック単価は高くなる傾向にあります。反対に、事務職は全国的にも人気で採用しやすい職種であり、また競合の少ない沖縄だとクリック単価は低くなる傾向にあります。

変動の背景として、下記の図のように求職者1人当たりの求人の数が多いほどクリック単価が上がりやすいということです。人気職で地方の求人ですと、上位表示をしなくてもたくさんの求職者の目に触れることは容易です。しかし、専門職などで採用が難しく、そもそも対象となる求職者が少ない求人の都市部での掲載は、求職者に原稿を見てもらうために上位に表示する動きが働きクリック単価が上がりやすくなります。

4-5-2:スタンバイのクリック単価を抑える運用方法

クリック単価が上記の理由で変動するため、キャンペーン分けを活用して予算の最適化を行うことは重要になります。保有案件を職種やエリアなどの属性によってキャンペーン分けをすると、キャンペーンごとにCPCや予算を設定できるため属性に合わせて適正な金額を投資できます。

4-5-3:求人掲載時のキャンペーン分けにおける運用特徴

①全求人まとめて1つのキャンペーンにした場合

応募数を最大化できる運用ではあるが、複数の職種や英愛が含まれているとクリック単価の安い求人を中心に閲覧され、採用難易度の高い求人や都市圏の求人が閲覧されにくい傾向になります。

②エリアごとにキャンペーンを分けた場合

「関東」と「関西」など、エリアごとにキャンペーン分けをすると、露出の強弱をつけながら運用が出来ます。優先順位の高いエリアや露出の少ないエリアを分けて広告をしっかりと露出させることが可能です。

③職種ごとにキャンペーンを分ける場合

職種ごとにキャンペーンを分けることで露出の強弱をつけながら運用が出来ます。優先順位の高い職種や露出の少ない職種を分けて広告をしっかりと露出させることが可能です。

4-5-4:求人掲載時のキャンペーン分け詳細(運用開始前)

キャンペーンを分けるのにどのように分けたらより効果が出るのか、また社内の採用データとしてどういった数をとりたいのかなど、目的によってキャンペーン分けの方法が変わります。目的ごとの分け方をご紹介しますので、下記の分け方をご参考ください。掲載開始前にも得たい結果や分析したい内容によってキャンペーン分けの工夫が可能です。

・全求人で応募数を最大化させたい場合

→全求人でキャンペーン分けをします。採用難易度の低い求人ほど応募数は増える傾向にあるため、予算をあえて分けない方が応募数を最大化することができます。

・どの求人にどのように閲覧があるかまずは分析したい場合

→全求人でキャンペーン分けをします。求人ごとに予算を分けないことで、求人内容や市場感によって閲覧数が決まるため求人ごとの分析をすることができます。

・お客様側で職種、勤務地、雇用形態で優先順位がある場合

→優先順位を確認し、職種別、勤務地別、雇用形態別にキャンペーン分けし予算を分けます。もしくは優先順位が高い職種、勤務地、雇用形態のみ、キャンペーン分けし予算分けします。優先度の高い求人に確実に予算を充てることで、露出するようにします。

・求人ごとに採用人数が決まっている場合

→求人ごとにキャンペーン分けをします。この際、求人ごとにシミュレーションをして適性予算を配分するようにしましょう。

4-5-5:求人掲載時のキャンペーン分け詳細(運用開始後)

運用開始後の状況を確認して、より効果を出すためのキャンペーン分けを組みなおす場合もあります。掲載してから出てきた課題や得たい効果によった対応をご紹介します。下記を参考にしてキャンペーン分けを行ってみてください。

・とにかく応募総数を増やしたい場合

→応募率が高い求人をキャンペーン分けし、予算増額をします。予算が増えるとより多く表示することが可能になり、その分クリックからの応募を増えるイメージです。

・そもそも表示回数が少ない求人がある場合

→表示回数が少ない求人をキャンペーン分けし予算を増額します。キーワード追加や求人の再分化などを行い表示回数(IMP)対策を行ったうえで予算を増額すると表示回数が増えて応募数の増加が見込めます。

・クリック数が多過ぎる求人やクリック数が少ない求人がある場合

→クリック数が多過ぎかつ応募が少ない場合は、それらの求人をキャンペーン分けし、予算を減額します。クリック数が少なく効果が見えない求人は、それらの求人をキャンペーン分けし、予算を増額します。

・求人ごとに採用人数が明確に決まっている場合

→求人ごとにキャンペーン分けをします。この際、求人ごとにシミュレーションをして適性予算を配分するようにしましょう。

スタンバイで良い原稿を作成するための3つのポイント

4-6-1:明確なターゲット設定

原稿を見ただけで「どんな人」をターゲットにしているかわかる原稿にすることが重要です。特にスペックとタイプの観点から求める人材を設定できるとより明確になります。求職者も転職をする際に重視している観点があります。求人で企業側のターゲットを明確にすることで、求職者も自信の重視ポイントやこだわりとマッチしているか判断できます。マッチしていると感じて応募された方は有効応募にも繋がりやすくなります。具体的には下記のような観点から自社のターゲットを明確にしていきましょう。

【スペック】

属性・経験・資格・スキル

・年齢

・高校生、専門学生、大学生、主婦、フリーター、シニア、留学生

・業界、職業における経験の有無

・専門資格、PCスキルなど

【タイプ】

志向・働き方・大切にしていること

・職場環境や一緒に働く仲間が大事(上司・同僚)、稼ぎたい、シフトの融通重視

・子育て中だから10:00~15:00で働きたい、お小遣い稼ぎで早朝だけ働きたい

・チームワークを大切にする、もくもくと作業したい、ビジョンに共感したい

4-6-2:ターゲットに対するメッセージを記載

ターゲットが明確になったら、そのターゲットが「知りたい情報」を記載しましょう。ターゲットによって知りたい情報は変わってきます。求めている情報が記載されているだけで求職者は求人の内容がスムーズに理解でき、働くイメージを持たせることにもつながります。具体的に、ターゲット例を用いて、記載したい内容例をまとめました。参考にしてみてください。

【ターゲット例①:稼ぎたい、未経験OK】

・平均年収

・最高年収

・最短の役職獲得社員のエピソード

・具体的な研修内容

・今活躍している従業員の前職の職歴

・モデル年収例

【ターゲット例②:シフト融通、黙々と作業】

・最低勤務日数/時間

・具体的なシフト例

・急な休みの対応

・具体的に急な休みが起こった時の対応例

・人と会話が少ないという仕事内容

・業務外の交流が少ないと分かるエピソード

【ターゲット③:職場環境、チームワーク】

・平均年齢

・年齢構成

・男女比

・直近1年の退職数

・中野より具体的なエピソード

・駅からの距離

・働く環境

4-6-3:リアリティのある内容を記載

さらにその求人ならではの情報が具体的に記載されていると、求職者はより求人に魅力や親近感を感じます。逆に「よくあるワード」を使うときはその証拠やエピソードを併記することで他の求人との差別化と行いましょう。求職者がこの会社に入りたい、ここで働くイメージができる、という感情になれば選考フローの途中での離脱を防ぐことにもつながります。

【ここだけネタ】

この求人票ならではの事実を記載

・その会社だけの特徴、雰囲気、魅力、強みを伝えるエピソード

・リアリティをもって伝えるために具体的な表現にする

例:まかないあり

→両胃腸オリジナルの日替わりまかない付!栄養バランスも良く1人暮らしにも嬉しい!

【よくあるワード】

どの求人でも当てはまるワードは職子やエピソードを記載

・「アットホーム」など、どの原稿でも使っているありきたりな表現を使うときは、具体的な証拠やエピソードを一緒に記載することでリアリティを出す

例:アットホーム

→フットサルやカラオケサークルがあり、ほとんどの従業員がどこかに属しています。スタッフの誕生日には全員でBirthdayカードを作って渡します。

コメント