採用フローとは、企業が人材を募集してから採用に至るまでの一連の流れを指します。

自社にマッチした優秀な人材を確保するためには、戦略的な採用フローを設計することが不可欠です。

この記事では、採用フローの基本的な考え方から、具体的な作り方、新卒・中途採用における違い、他社の事例、改善のポイントまでを網羅的に解説します。

効果的な採用活動を実現するための第一歩として、自社の採用フローを見直してみましょう。

「今までなんとなく採用活動をしていたが、採用フローはこのままでもよいのか?」「これから活動を始める上でどのように作成すべきか?」などお困りの人事担当者の方に必見です!

「採用フロー」はしっかり作成して、効率よく選考などを進められるように、作り方や作成時のポイントなどを解説いたします!

実際にこれから各章でご紹介する内容をテンプレートとしてもお使いいただける内容にしております。

目次

そもそも採用フローとは?目的と重要性を解説

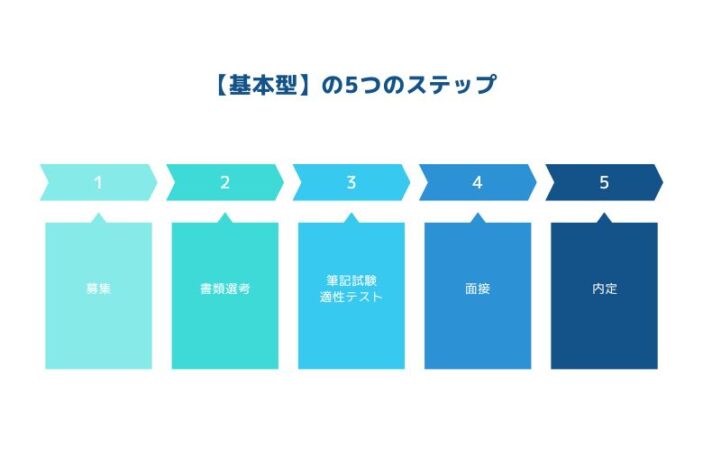

採用フローとは、募集、書類選考、面接、内定、入社といった採用活動における各段階を体系的にまとめたプロセスのことです。

このフローを設計する目的は、採用基準を統一し、選考プロセスを効率化することにあります。

また、候補者に対して一貫性のある選考体験を提供し、企業の魅力を伝える役割も担います。

計画的な採用フローがない場合、担当者によって評価がぶれたり、選考が滞ったりするリスクが生じ、優秀な人材を逃す原因にもなりかねません。

採用フローを設計するための7ステップと注意点

効果的な採用フローは、計画的なステップに沿って企画設計することで構築できます。

まず採用の軸となる人物像を定め、評価基準を具体化し、選考プロセスを組み立てていきます。

その後、期間や担当者を明確にし、評価方法を統一した上で全体のスケジュールを策定します。

これらのステップを順番に進めることで、属人化を防ぎ、一貫性のある採用活動が実現可能です。

必要に応じて、公開されているテンプレートなどを参考にしながら、自社に合ったフローを作成しましょう。

Step1. 求める人物像(採用ペルソナ)ターゲット整理・明確にする

会社のビジョンや採用したい人材を明らかにしたうえで、「いつまで・どのような人材を・その部署へ・何人採用すべきか」といった採用計画、採用フローを立てるようにしましょう!

採用計画があいまいでは、チャンスを逃してしまう可能性があるので、経営層などにヒアリングしておくことが重要です。

採用計画は、担当する人事担当だけではなく、なるべく周囲の方も把握できるようにすると情報伝達もスムーズになります。

採用フローを作成する始める最初のステップは、どのような人材を求めているのかを具体的に定義することです。

これを採用ペルソナと呼び、スキルや経験(英語や営業経験など)といった定量的な情報だけでなく、マインドや価値観や働き方などの定性的な側面まで詳細に設定します。

現場の部署や経営層へのヒアリングを通じて、本当に必要な人物像をすり合わせることが重要です。

自社だけでの設定が難しい場合は、採用を専門とするコンサル会社に相談し、客観的な視点を取り入れることも有効な手段となります。

このペルソナが、以降のすべての選考プロセスの判断基準となります。

事前に作成した採用計画で自社が求める人材が集まらなかった場合はターゲットが曖昧になっている可能性があるかもしれません。

候補者の質に問題がある場合、採用したい人物像を改めて明確化することで解消できるケースがあります。

求職者に必要以上の経験やスキルを求める際は、配属部署や社内でもう一度ターゲットの見直しをすると良いでしょう。

Step2. 選考で評価する基準を具体的に決める

求める人物像(採用ペルソナ)が固まったら、次はその人物像をどのような基準で評価するかを具体的に定めます。

例えば、「コミュニケーション能力」という抽象的な項目であれば、「相手の意見を要約し、自分の考えを論理的に伝えられるか」のように、行動レベルまで落とし込むことが求められます。

スキル、経験、価値観などの各項目について、評価基準を明確に言語化し、評価シートなどにまとめておきましょう。

これにより、面接官ごとの評価のばらつきを防ぎ、客観的で公平な選考を実現できます。

現場が経験やスキルよりも、適性やポテンシャルを重視する場合は、筆記試験ではなく適性検査や面接を重視するなど、単に求める能力やスキルだけでなく、適性や考え方までを明確に示した募集を行うことで、よりマッチ度の高い求職者からの応募に繋がるのです。

その上で、採用ターゲットに合わせて適切な選考の流れを組む事が重要です。

ポテンシャル、人柄を重視する採用であれば、面談や面接を複数回入れ、コミュニケーションを取ってみることや、人柄よりもスキルを重視する場合は筆記テストを入れるなど工夫してみましょう。

Step3. 募集から内定までの選考プロセスを組み立てる

評価基準が明確になったら、募集から内定までの具体的な選考プロセス、採用フローを設計します。

一般的な採用フロープロセスには、書類選考、複数回の面接、筆記試験や適性検査などが含まれます。

どの段階でどの評価基準を確認するのかを考え、プロセスを組み立てることが重要です。

例えば、論理的思考力は適性検査で、チームでの協調性はグループディスカッションで評価するなど、目的に応じて手法を組み合わせます。

候補者の負担も考慮し、冗長なプロセスは避け、必要十分な選考フローを構築することが求められます。

採用フローが運用可能な計画かを確認する

採用成功させるために採用フローを作る際、現実的に運用できるフローを作成する必要があります。

下記のポイントを参考に確認してみてください。

・採用戦略や目的と一致しているか

・コストがかかり過ぎていないか

・人的リソースは足りているか

・採用活動の時間的な制限に問題はないか

・採用活動以外の他の業務を圧迫していないか

上記を参考に確認をして問題がある場合は、採用フローをあらためて見直しを行いましょう。

現在に至るまで採用成功に繋がらなかったデータなどもまとめておくと、後で採用フローの見直しなどに使用できるのでおすすめです!

Step4. 各選考ステップにかける期間を数値設定する

選考プロセス、採用フローが長期化すると、候補者の入社意欲が低下したり、他社から内定が出て辞退されたりするリスクが高まります。

これを防ぐために、各選考ステップにかける標準的な期間を設定することが不可欠です。

「書類選考の結果は応募から3営業日以内に通知する」「一次面接から二次面接までの期間は1週間以内」といった具体的な数値ルールを決めましょう。

期間を設定することで、選考の進捗管理が容易になり、社内の関係者もスケジュールを意識して行動するようになります。

これにより、候補者に対してスピーディーな対応が可能となります。

採用フローを効果的に活用するには、歩留まり(各フェーズに進んだ人数の割合)を算出して数値目標設定をします。

歩留まりを算出すると、どのフェーズに問題があって、問題解決にはどのように対策すればよいかが明らかにできます。

・採用歩留まり(%)=選考通過者数÷選考対象者数×100

Step5. 採用フロー工程ごとの担当者を割り振る

設計した採用フロー、選考プロセスの各工程において、誰が何を担当するのかを明確に割り振ります。

例えば、書類選考の一次スクリーニングは人事担当者、一次面接は配属予定先の現場マネージャー、最終面接は役員や部門長といったように、役割と責任者を具体的に定めます。

担当者を明確にすることで、情報連携がスムーズになり、選考プロセスにおける責任の所在がはっきりします。

特に、人事部門と現場部門との間で、評価内容や申し送りの方法などを事前に共有しておくことで、一貫性のある選考が実施できます。

応募者の目線でフローを作成

採用フローを考える際、どのようなターゲットを採用したいのか、応募者目線で考えます。

たとえば、コミュニケーション能力を高く評価したい場合は、面接回数を多くして、集団面接などの面接パターンを導入してみるや、知識や経験を重視して採用する場合は、筆記試験や適性検査の中身を充実させるなどがあります。

あまり長い採用フローの場合、求職者が途中で離脱してしまう可能性もあります。

そのため、応募者目線で作成する際には内容も重要ですがフローの仕方も気を付けなければなりません。

採用ターゲットによって採用フローをの担当者を変更対応も重要になります。

Step6. 評価方法とフィードバックのルールを統一する

採用フローで選考の公平性を保つためには、面接官全員が同じ基準で候補者を評価できる仕組みが必要です。

事前に作成した評価シートを用いるだけでなく、面接官同士で評価基準の目線合わせを行うトレーニングや会議を定期的に実施しましょう。

評価方法を統一することで、個人の主観による判断のばらつきを最小限に抑えられます。

また、選考後のフィードバックについても社内でのルールを定めておくと、次の選考への情報共有が円滑になります。

これにより、組織として候補者を多角的に評価し、的確な判断を下せるようになります。

Step7. 採用活動全体のスケジュールを策定する

最後に、これまでに決めた採用フローの各ステップの期間やプロセスを基に、募集開始から入社日までを含めた採用活動全体のスケジュールを策定します。

採用目標人数や市場の動向、競合他社の動きなどを考慮しながら、現実的な採用フロー計画を立てることが重要です。

特に新卒採用など、時期が限定される場合は、内定出しのタイミングや入社前研修の日程なども含めて詳細なタイムラインを作成します。

この全体スケジュールが、採用活動を進める上での道しるべとなり、関係者全員が採用フローで共通認識を持って動くための基盤となります。

採用フローやスケジュールは記号や図を用いて時系列でフローをわかりやすく並べる

採用フローは記号や図を用いることで、パッと見てわかりやすくなります。

採用人事担当の方がまずわかりやすいのは大前提ですが、経営者の方でもわかりやすい図や記号を用いりましょう!

下記のようなことを意識して作成することが大切です。

・矢印で流れを可視化する

・フローは左上を開始点として、時系列に並べる

・フローを作成するときに記号を用いて、意味合いを分けて記載する

→例:タスクを意味する記号は長方形等

誰が見てもわかるやすく採用フローを作成するために上記のことを意識して作ってみると

全体での共有がわかりやすいと思われます。

全体的に共有することにより、その会社内で情報共有がしやすいと思いますので、採用フローもあらかじめ共有するとよいです。

【新卒・中途別】採用フローの一般的な流れと各ステップのポイント

採用フローは、対象者によって内容が大きく異なります。

特に、社会人経験のない新卒学生と、即戦力が求められる中途採用者では、評価するポイントや選考プロセスが違います。

ここでは、新卒採用と中途採用の一般的なフローを解説し、それぞれの流れと各ステップでのポイントを説明します。

アルバイト採用の場合はさらに簡略化されることが多く、ターゲットに応じてフローを最適化することが重要です。自社の採用ターゲットに合わせて、適切なプロセスを設計しましょう。

新卒採用における一般的なフローの例

新卒採用では、候補者のポテンシャルや将来性を重視するため、多段階の選考プロセスが組まれるのが一般的です。

まず、企業説明会やインターンシップで母集団を形成し、エントリーシートで志望動機や自己PRを確認します。

その後、SPIなどの適性検査で基礎的な能力を評価し、グループディスカッションで協調性や論理的思考力を見極めます。

面接は複数回実施され、一次では人事、二次では現場の若手や中堅、最終では役員が担当することが多く、多角的な視点から候補者を評価します。

内定後は、内定者懇親会や研修を通じて入社までのフォローを行います。

◎一般的な採用フローの流れや進め方は以下の通りになります。

【新卒採用採用フロー】

▼エントリー受付

▼会社説明会(正式応募受付)

▼書類選考/筆記試験(適性検査)

▼面接・グループディスカッション(面接1回~3回)

▼内定/内々定

中途採用における一般的なフローの例

中途採用では、候補者のスキルや実務経験が企業の求める要件と合致しているかを重視するため、選考プロセスは比較的短く、スピーディーに進む傾向があります。

転職活動中の候補者は複数の企業を同時に受けていることが多いため、迅速な対応が不可欠です。

一般的な流れは、まず書類選考で職務経歴書と履歴書を確認し、求めるスキルセットとのマッチ度を判断します。

その後、面接を2〜3回実施し、一次面接では配属先のマネージャーが実務能力を、最終面接では役員がカルチャーフィットや待遇面の確認を行います。

必要に応じて、リファレンスチェックが行われる場合もあります。

◎一般的な採用フローの流れや進め方は以下の通りになります。

【中途採用採用フロー】

▼募集(求職者は応募)

▼書類選考

▼面接/筆記試験(面接2回前後)

▼内定

採用フロー各ステップ別の詳細解説「母集団形成」「書類選考」「会社説明会」「筆記試験」「面接」「内定」

採各ステップ別の詳細解説「母集団形成」

採用をするためのプロセスとして、まずは募集から始めていき、自社に興味を持つ母集団を形成して応募を集めます。

母集団とは、自社に応募してくれる人の集団のことを指します。

求人サイトに採用情報を掲載する

新卒採用向けの就活サイトや、中途採用向けの転職サイトが求人サイトにあたります。

新卒採用向けの就活サイトと中途採用向けの転職サイトがあり、求人サイトは、母集団形成に特に適しているサービスです。

求人サイトに採用情報を掲載することによって、不特定多数の大人数に採用情報を見てもらえるチャンスがあり、うまく活用することにより大量の母集団形成が出来る可能性があります。求人サイトに採用フローをしっかり記載することで応募率が上がる傾向もあります。

自社の採用サイトを作って情報を公開する

求人サイトの求人は、記載できる項目が決まっているのに対して、自社の採用サイトでは

自社の持ち物なので、自由度高く会社や仕事の魅力をアピールすることが可能です!

ですが、知名度が無い場合は、採用サイト経由での大量の母集団形成は難しいでしょう。

採用サイトは、求人サイトなどにURLを記載することで、求人では伝えきれなかった会社の魅力などを補足するとして活用するのが有効です。応募した求職者が選考を進めるにあたり採用フローや選考プロセスを確認します。

SNS等で広報を行い、広報活動を行う

近年では、採用広報の場としてSNSでの広報活動が注目されています。「自社の知名度を上げたい」「候補者の志望度を上げたい」など悩みを抱えていて、その状況を解決するために数年で始める企業様が増加しています。

目的としては、企業理解を促し、自社を就職先・転職先として検討してもらうことです。

現在誰もが使っているSNS広告を利用したりもできます!

その採用広報の内容は下記を実践している企業様が多いようです。

1.基本的な募集要項

2,具体的な仕事内容や働き方

3.職場の雰囲気

4,企業理念

5,現場の声

など上記の項目をコンテンツとして配信し、多くの企業の魅力を伝えています。

上記の方法を使用して、募集をしていきます。

中途採用での経験者採用などは、キャリアを意識して転職活動を行っている求職者もいるので、そこもアプローチできるところはアプローチしていくことが良いです。

大前提として、求職者とコンタクトがとれるようにしておくことが重要になります。

求人情報を公開することは重要ですが、ただ出すだけでは応募に繋がらない可能性の方が高いので

SNSで採用情報などの発信を行なったり、求職者向けにアプローチすることが大切になります。

中途採用の場合は、応募者が来たらそのまま次の採用フローである書類選考に進めていく企業様が多いです。

新卒採用の場合は、応募者が来たら会社説明会を行う企業様が多いです。

各ステップ別の詳細解説「書類選考」

書類選考を行う上で必要になる2つの準備をご紹介します。

◎人材要件の整理

◎評価基準シートを作成する

人材要件の整理

人材要件とは、募集する人材のスキルや経歴を言語化した資料です。

細かく用件を定め求人募集を行えば、応募してくる人材のミスマッチを減らすことが出来ます。

自社のターゲットにマッチした人材を採用でき、採用成功に繋がってきます。

人材要件は「職務経験」「スキル」「資格」に加え、「性格」「志向」「期待する行動」などが定義されています。

また、応募に必ず条件を満たさなければならない「必須条件」と、持っていれば好ましい「歓迎条件」に分けて記載するとわかりやすいです!

評価基準シートを作成する

書類選考でチェックする項目と具体的な判断基準を一覧化した評価基準シートを作成していると評価項目が可視化できるのでわかりやすいです。

採用担当者の主観の評価を防ぐことができ、客観的な視点で自社にマッチする人材を見極められます。

書類選考では、自社が出している募集要項に当てはまっているか、誤字脱字が無いや必要項目が記載してあるなどの基本的ビジネスマナーをチェックすることがポイントになります!

最近ではオンライン上での提出も増えている企業も多いです。自社に必要な人材のターゲットとなる人材像を明確にして見極めを行うことが重要になります。

各ステップ別の詳細解説「会社説明会」

会社説明会は、新卒採用はマストで行っている企業様が多いです。

中途採用では、基本的に面接時に会社説明などを行う企業様が多いです。

新卒採用での応募(エントリー)があった学生に対して、会社説明会を開催するのが一般的になります。

また、自社独自の会社説明会のほかに、合同説明会や就活セミナー等に出展を行っている企業様も多いです。

会社説明会を行う目的として下記の目的がございます。

また、会社説明会の種類についてもご紹介いたします。

◎自社を理解してもらうことで志望動機の形成

会社説明会の目的として、企業の魅力を詳細に伝えて伝えて求職者の理解を深めて、選考へと進んでもらうことです。企業理解が浅いまま選考に進んでも入社へのモチベーションが高まらず、途中離脱するケースも少なくありません。最終的に入社につなげるには、より自社理解を深めることが重要です。選考の段階で入社の決め手となる情報をできるだけ多く提供するためにも、求職者と直接会話できる機会の会社説明会は活用していくべきだといえます。採用ピッチ資料をパワポや企画書で準備することも大切です。

合同説明会

複数企業の担当者が同じ会場に集まり、合同で開催する形式の説明会です。

参加者が多いため、沢山の求職者に対して自社をアピールすることができます。

ですが、人気企業などの参加も多いため、自社が埋もれてしまい、求職者の印象に残らない可能性もありますので、しっかりと自社の魅力を他社と差別化させることが重要です。

個別企業説明会

企業が単独で会場を確保して行う形式の説明会です。

個別企業説明会は、その開催する企業しかいないため、しっかり時間をかけて求職者に対し、自社のアプローチをすることができます。

その反面、時間がしっかり取れる分、説明する内容をしっかりと準備しておかないとつまらないという印象を与える可能性があるので、念入りな準備が必須になります。

オンライン説明会

パソコンやスマ一トフォンなどを通じて、オンラインで開催される会社説明会です。

新型コロナウイルス感染症の流行により大規模なイベント開催が難しい時期があったことから、Web説明会を取り入れる企業が急増しました。

オンライン説明会は、インターネット環境があればどこからでも参加可能で、遠方からでも多くの求職者を集客できます。

ですが、対面形式と異なり、深いコミュニケーションを取りにくく、参加者の反応を把握しにくいです。

この現状を打開するために、説明会後に簡易的なアンケートを用意するなどのフォローが必要になります。

ここの会社説明会でどれだけのターゲット人材からエントリーをもらえるかが、カギになってきます!

最近ではコロナウイルスも収まってきて、対面の面接かWeb面接かを選べる企業様が増えています。

企業によっては、ここで説明会と同時に筆記試験やグループディスカッションなどを実施し、一次選考を兼ねている企業もあります。

各ステップ別の詳細解説「筆記試験(適性検査)」

次の採用までの流れ、採用フローである筆記試験(適性検査)は、新卒採用でも中途採用でもよく採用フローの序盤に用いられる手法です。

適性検査や筆記試験を行う目的としては、応募者の能力や性格により客観的に定量的に評価することで、ミスマッチを防ぐためです。

適性を見るため、一般常識や時事問題などの筆記試験や適性検査を実施することが一般的です。

今までは、試験会場やテストセンターなどで実施することが多かったですが、最近では、パソコンの普及率が上がったことで、自宅からPCで受検できるツールを活用している企業が多いです。

株式会社bサーチでは、「ミキワメ」という適性検査クラウドを取り扱っております。

強みとしては、以下3点あげられます。

◎『1名500円』の低価格で受検が可能である。

◎ただ能力判断ではなく、企業独自の活躍人材を見抜くことに特化。

◎導入後も丁寧なカスタマーサポートが受けられること。

ミキワメは簡単に導入することが出来ることも魅力です。

導入の際に、ご不明点等ございましたら、bサーチにお問い合わせください!

各ステップ別の詳細解説「面接」

書類選考や適性検査を通過した方に、次の採用までの流れ、採用フローである面接を実施していきます。

ですが、基本的に面接は新卒採用でも中途採用でも採用フローの後半に位置する企業様が多いと思います。

面接の実施方法としては下記の3つがあげられます。

◎1対1の個人面接

◎複数人で行うグループ面接

◎オンライン面接

1対1の個人面接

個人面接は、1人の応募者と採用人事担当者が対面にて行う面接形式です。応募者は1名ですが、採用人事担当は1名から数名参加する形となり、良く行われる面接形式です。

面接の中で、1名の応募者へさまざまな質問がしやすいため、人柄やコミュニケーション能力、志向性などを深く掘り下げることができます。

複数人で行うグループ面接

集団面接は、複数の応募者が同時に面接を受ける面接形式です、

面接の中で質問に対して、1名ずつ回答していくため、応募者同士が競合することによる、お互いのアピールや自己PR能力が問われます。

他にもグループディスカッションやディべート、グループワーク、プレゼンテーションが行われることもあります。

初対面かつ面接と緊張感のある中で、いかにコミュニケーションやチームワーク力を活かせるかどうかを評価します。

新卒採用の際に用いられることが多いですが、中途採用でも行っている企業様もございます!

オンライン面接

オンライン面接は、ビデオ通話やチャットツールなどを使って遠隔地から面接を行う形式です。

対面面接が基本的でしたが、コロナ禍によりオンライン面接の頻度が増えた会社が多く、時間や場所の制約を受けずに、より多くの応募者と面接出来るのが大きな魅力です。

対面よりも距離感は出てしまいますが、パソコンを使った技術を実際に見せてほしいケースにはおすすめです!

面接回数は企業によりますが、自社にマッチする人材かどうかの適性を見るために複数回行っているところもあるのとのこと。

中途採用は選考スピードが速い傾向があるため、面接1回のところが多いですが、新卒採用は複数回行うところが多いようです。面接官の態度や印象がそのまま会社のイメージや評価につながるということを念頭に置いて臨むことが大切になります。

就職・転職フェア

新卒採用は就職フェア、中途採用は転職フェアを活用して選考を一部そこで行う企業様もいらっしゃいます。

フェアとは、大手人材企業(マイナビやRe就活など)が主催をして開催される合同企業説明会のことを指します。

実際に求職者とその場で直接面談を行ったり、コミュニケーションを取る中で、企業の魅力をそこで伝えたりすることが可能です。

参加する際は、フェアに関しての資料や料金の詳細などを手に入れたり聞くために、参加したいフェアの開催元の企業に問い合わせが必要になります。

各ステップ別の詳細解説「内定」

今までの選考を通過し、面接の合格者に内定を出します。

内定後は、入社までの間のスケジュールの確認や連絡をこまめに行うことが重要です。

また、早期離職が起きないよう、内定者と現社員や人事担当の方との面談なども計画するとなお、自社の魅力を深められるためおすすめです。

◎中途採用の場合

◎新卒採用の場合

【中途採用の場合】

中途採用は毎月入社日を設定している企業が多く、求職者が入社日を選べることがほとんどです。

内定の保留機関は1週間が一般的です。

内定から入社までの期間は1~3ヶ月以内が一般的な目安になります。

求職者の方と相談しながら決めることが大切です。

【新卒採用の場合】

新卒採用は、内定通知に関して解禁日(4年生の10月)が設けてありますので、事実上内定が決まっても、企業側は学生に対して内定通知が出来ません。

その場合は「内々定通知」という形で合格を伝えます。

新卒採用の際は、内定式を行う企業が多く、内定式とは、内々定を出した学生に対し正式に内定を出すための式典のことをいいます。

新卒採用を行う時は、上記のことに注意しましょう!

【他社事例】4社の特徴的な採用フローを紹介

自社の採用フローを構築・改善する際には、他社の事例を参考にすることが有効です。

各社がどのような工夫を凝らし、自社にマッチした人材を採用しているかを知ることで、新たな視点やアイデアを得られます。

ここでは、KDDI、きんでん、Cygames、DeNAという4社の特徴的な採用フローを紹介します。

多くの企業が独自のプロセスを採用していることがわかります。

これらの事例から、自社に取り入れられる要素を見つけてみましょう。

KDDIの採用フロー事例

KDDIでは、職種ごとに異なる採用コースを設け、専門性に応じた選考プロセスを実施しています。

特に技術系の職種では、書類選考に加えて技術的な課題の提出を求められる場合があります。

面接は複数回行われ、候補者の価値観やポテンシャルを深く理解しようとする姿勢が特徴です。

また、オープンコースとWILLコースという二つの採用コースがあり、WILLコースでは入社後の配属部署を確約するなど、候補者のキャリアプランに寄り添った採用活動を展開しています。

相互理解を重視し、候補者が納得して入社できるようなフローが設計されています。

きんでんの採用フロー事例

総合設備工事会社であるきんでんの採用フローは、技術系と事務系で分かれています。

特に技術系では、学生の専攻内容と事業内容とのマッチングを重視した選考が行われるのが特徴です。

会社説明会や現場見学を通じて事業への理解を深めてもらう機会を設け、書類選考、複数回の面接、適性検査を経て内定に至ります。

面接では、ものづくりへの情熱やチームで働く上での協調性などが評価されます。

堅実な事業内容を反映し、候補者の人柄や仕事への真摯な姿勢をじっくりと見極めるプロセスが組まれています。

Cygamesの採用フロー事例

ゲーム開発会社であるCygamesの採用フローは、職種ごとに高度な専門性が問われる点が特徴的です。

エンジニアやデザイナーなどのクリエイター職では、書類選考の段階でポートフォリオの提出が必須となります。

その後の面接では、技術的なスキルや制作実績について深く掘り下げる質問が中心となります。

複数回の面接を通じて、スキル面だけでなく、同社のビジョンやコンテンツへの共感度、チーム開発への適性なども含めて総合的に評価されます。

最高のコンテンツ作りを追求する企業文化が、選考プロセスにも色濃く反映されています。

DeNAの採用フロー事例

DeNAの採用フローは、特にエンジニア職において、候補者の技術力を正確に見極めるための工夫が凝らされています。

書類選考の後、コーディングテストや技術面接が複数回実施され、アルゴリズムやソフトウェア設計に関する実践的な能力が問われます。

また、候補者の思考プロセスや問題解決能力を重視しており、単に正解を出すだけでなく、どのようにその結論に至ったかを論理的に説明することが求められます。

カルチャーフィットを確かめるための面接も行われ、スキルと人物の両面から多角的に評価する、合理的な選考プロセスが特徴です。

p&gの採用フロー事例

P&Gの採用フローは、論理的思考力とリーダーシップポテンシャルを厳格に評価する点で特徴的です。

最初のステップとしてオンラインテストがあり、数的処理能力や図形・言語を用いた論理的思考力が試されます。

このテストを通過した候補者は、複数回の面接に進みます。

面接では「行動面接(BEI)」と呼ばれる手法が用いられ、「過去に困難な課題をどのように乗り越えたか」といった具体的な経験に関する質問を通じて、候補者の行動特性やコンピテンシーを深く探ります。

学歴や経歴に関わらず、自社で活躍できる資質を持つ人材を客観的な基準で見つけ出すための選考プロセスが確立されています。

eneosの採用フロー事例

日本のエネルギー業界をリードするENEOSの採用フローは、事業の安定性と社会的な責任を担える人材を見極めることに重点が置かれています。

技術系と事務系で採用ルートが分かれており、特に技術系では大学や研究室との連携を活かした学校推薦制度が重要な役割を果たしています。

選考プロセスでは、複数回の面接を通じて、誠実さや協調性、そして大規模な組織の一員として責任感を持って業務を遂行できるかといった点が評価されます。

安定した社会インフラを支えるという使命感を共有できるかどうかが、採用の重要な判断基準となっています。

dmmの採用フロー事例

DMM.comの採用フローは、事業の多様性と変化の速さに対応するため、スピード感と柔軟性を重視している点が特徴です。

選考プロセスの入り口として、まずはお互いを理解するためのカジュアル面談を設けることが多く、候補者の希望やスキルに応じてその後の選考フローを個別にカスタマイズします。

面接回数や内容も職種によって大きく異なり、現場の責任者が早い段階で面接に参加し、スキルマッチとカルチャーフィットを直接確認します。

にとらわれず、候補者と企業双方にとって最適なマッチングを迅速に実現するための採用活動を展開しています。

kadokawaの採用フロー事例

出版から映像、ゲームまで幅広いエンターテインメント事業を手がけるKADOKAWAの採用フローは、候補者の創造性や企画力を評価するプロセスが組み込まれているのが特徴です。

特に編集職やプロデューサー職の選考では、エントリーシートと共に企画書の提出を求めることがあります。

面接では、提出された企画書を基にしたディスカッションが行われ、アイデアの独創性や実現可能性、コンテンツへの熱量が問われます。

自社の事業内容への深い理解と、新しいエンターテインメントを生み出したいという強い意志を持つ人材を発掘するための選考が行われています。

優秀な人材を惹きつける採用フローの改善ポイント

採用フローは一度作成したら終わりではなく、採用市場の変化や自社の状況に合わせて継続的に見直していく必要があります。

候補者にとって魅力的で、かつ効率的な選考プロセスを構築することが、優秀な人材の獲得につながります。

例えば、各選考段階の通過率を分析し、どこに課題があるのかを特定することも重要です。

ここでは、採用フローをより良くするための5つの改善ポイントを紹介します。

これらの視点から自社のフローを定期的に点検し、アップデートしていきましょう。

候補者体験(CX)を意識して満足度を高める

候補者体験(CandidateExperience)とは、候補者が企業のことを認知し、応募してから選考を経て入社、あるいは不採用となるまでの一連の体験を指します。

迅速で丁寧な連絡、分かりやすい選考案内、面接官の質の高い対応などは、候補者の企業に対する印象を大きく左右します。

たとえ採用に至らなかったとしても、良い候補者体験を提供できれば、企業のファンになってもらえたり、将来的に顧客や取引先になったりする可能性もあります。

候補者一人ひとりに誠実に向き合う姿勢が、企業のブランド価値を高めることにつながります。

選考状況を可視化し、社内連携をスムーズにする、応募者の目線で考え、時間改善を行う

採用活動には、人事担当者だけでなく、現場の面接官や役員など多くの社員が関わります。

そのため、誰がどの候補者の選考をどの段階まで進めているのか、評価はどうだったのかといった情報をリアルタイムで共有できる仕組みが不可欠です。

スプレッドシートや採用管理システムなどを活用して選考状況を可視化することで、関係者間の情報連携が円滑になります。

これにより、申し送りの漏れや対応の遅延を防ぎ、選考プロセス全体がスムーズに進行します。

結果として、候補者を待たせる時間が短縮され、満足度の向上にも寄与します。

採用フローを見直すことももちろん大切ですが、採用プロセスをスピードアップすることも重要になります。

長引く採用プロセスは、良い候補者を逃がす原因になってしまう可能性もあります。

応募者の目線で考え、時間改善を行うことです。スケジュールの管理を徹底することで迅速な採用フロー対応を心がけましょう。

具体的には、採用担当者は応募があってから何日までに連絡を行うのかなどの期日を決定しておくと、応募者対応の遅れを防ぐことができます。

また、応募者の目線で考え必要に応じ、選考ステップを見直して効率化を図るのも一つの方法です。

面接官のスキルアップと評価基準のすり合わせを行う

面接官のスキルや評価基準にばらつきがあると、本来合格すべき優秀な人材を見送ってしまったり、逆にミスマッチな人材を採用してしまったりするリスクがあります。

これを防ぐためには、定期的な面接官トレーニングの実施が有効です。

候補者の能力や本質を引き出す質問の仕方や、自社の評価基準に沿った見極め方を学びます。

また、面接官同士で評価結果を持ち寄り、なぜその評価になったのかを議論する「キャリブレーション会議」を行うことで、評価基準の目線合わせができ、選考の精度を高めることが可能です。

採用管理システム(ATS)などを導入して業務を効率化する

採用管理システム(ATS)を導入することで、煩雑な採用業務を大幅に効率化できます。もしくは、エクセルやスプレッドシートなど数値管理が重要です。

複数の求人媒体からの応募者情報を一元管理したり、候補者とのメールやlineのやり取りを記録したり、面接の日程調整を自動化したりする機能があります。

また、選考の進捗状況をリアルタイムで可視化し、社内での情報共有をスムーズにします。

ATSを活用して事務的な作業を削減することで、採用担当者は候補者とのコミュニケーションデザインや採用戦略プロジェクトの立案といった、より本質的な業務に集中できるようになります。

定期的にKPIを測定し、採用フローをアップデートする

採用活動の成果を客観的に評価し、継続的に改善していくためには、重要業績評価指標(KPI)を設定し、定期的に測定することが重要です。

例えば、「応募数」「書類選考通過率」「面接通過率」「内定承諾率」「採用単価」といった指標を定点観測します。

これらのデータを分析することで、採用フローのどの段階に課題があるのか(ボトルネック)を特定できます。

データに基づいた客観的な事実を基に、課題解決のための施策を立案し、採用フローを改善していくサイクルを回すことが、採用力の強化につながります。

採用計画の各選考プロセスにおいて、歩留まり率を事前に設定しておくことで、採用者数から逆算して最低限集めなければいけない応募数や、実施すべき面接数が明確となってきます。

書類選考から一次選考までの決定率が低い場合は、選考フローを簡易的にまとめるなどの工夫を行い、歩留まり率を向上させるといった方法もあります。

採用計画のどの部分に課題があるのかを見つけて、効率的な採用フローにしていきましょう。

応募が集まらない場合

まず始めに、応募が集まらない場合の問題点と改善点をご紹介いたします。問題点と改善点は以下の通りです。

【問題点】

そもそも応募が集まらない、母集団形成をできていない場合は募集活動に問題があることが多いです。しかし、「知名度が低いから…」そこが理由ではありません。知名度が低い企業でも多くの応募を獲得している企業は少なくないのです。では、なぜ応募が集まらないのか原因として挙げられるのはやはり、募集情報の内容やアピールの仕方に課題があることが考えられます。求人原稿や採用サイトで求職者への魅力的なメッセージを発信できていない可能性があります。

【改善点】

まずは、求人原稿や求職者へのメッセージの作り方を改めて確認してみると良いでしょう。現在打ち出している自社の魅力は本当にこの内容で問題ないのかを見直してみることが大切です。求職者に一番伝えたい情報として優先順位が高いものは会社の安定性なのか、成長できる環境があるのか、社内の雰囲気が魅力的なのか、待遇面が充実しているのかキャリアアップを目指せる環境であるのか。求職者に一人ひとりの会社を探す視点は違ってくるものです。その中でより自社に合ったターゲットを獲得するため、実際に活躍している社員にヒアリングをしながら、自社の本当の魅力を見つけ出しましょう。その出てきた魅力こそが自社の魅力であるため、求職者のニーズに合わせて内容をよりリアルに求職者へ伝えることが大切です。どんな言葉で表現すれば魅力的に伝わるのかまでを考えることが重要です。google仕事検索や採用HP、リファラル採用(紹介)の見直しも有効です。

書類選考通過の数が少ない場合

次に、書類選考の通貨が少ない場合の問題点と改善点をご紹介します。問題点と改善点は以下の通りです。

【問題点】

書類選考を実施している人数が複数いる場合は、採用条件や基準についての認識が社内で相違がある、もしくはきちんと理解できていない可能性が考えられます。もしくは、条件のハードルが上がってしまって、対象者が見つからない可能性が考えられるでしょう。書類選考はもちろん大事ですが、対象者がいなくなってしまうことは問題となってきてしまいます。

【改善点】

この際の改善点として最も重要なのは、採用条件やターゲットのすり合わせを改めて行うことが必要です。必須条件以外の歓迎条件などの再確認も必要になってきます。また、条件確認以前に、条件を満たす対象者が少ない場合は、本当にその条件が必須なのかを社内で確認することが大切です。条件を緩和したりハードルを下げる対策を取ることも、必要な対策の一つとして考えると良いでしょう。

面接通過者が少ない場合

三つ目は、面接通過者が少ない場合についてです。問題点と改善点は以下の通りです。

【問題点】

面接官を複数で行う場合は、それぞれの応募者に対する見極めるポイントがバラバラだったり、ズレが生じている可能性も考えられます。例えば、A面接官は「合格」という結果に対し、B面接官では「不合格」という結果が多数ある場合は、採用基準のそれぞれ目線が合っていないことが考えられるため、面接に繋がりません。

【改善点】

面接官が複数の場合は、応募者の合否を見極めるポイントのすり合わせを行い、面接に挑むことが大切です。一次面接と二次面接では、見極める項目が違う場合があるので、職種やポジションによって変わってくるでしょう。見極めポイントがズレていることで、ミスマッチが起こる可能性が高めるばかりか、ポテンシャルの高い人材を不合格にしてしまう…なんてことも少なくありません。そんな結果にならないためにも、直接求職者に合う面接官の見極めポイント・選考のすり合わせをしておくことが大事です。また、書類選考を通過した場合は早期対応を心掛けていきましょう。

内定後、入社に至らない場合

最後に、内定後の入社に至らない場合です。問題点と課題点は以下の通りです。

【問題点】

内定を出しても辞退が続く場合は、面接をしても何らかの不安要素が入っていたり、入社までのフォローが不足していた可能性が考えられます。また、最終面接から内定通知までの期間が空いてしまうと、企業への不信感を抱き、入社には至らず、辞退に繋がってしまうでしょう。「他企業から内定をいただいたので辞退します。」などという理由が多い場合は、求職者が入社前にもう一度検討した際、採用後の待遇・条件が良くないなど、何らかの比較をされた時に選ばれない要素があった可能性が考えられます。

【改善点】

面接でしっかり自社の魅力付けができているのか、応募者に対する不安要素を払拭できてあげられているかなどを面接官とこまめに確認を行っていきましょう。不安要素が残っている場合は、面接時には前向きな態度でも後にじっくり考え、「やっぱり他の会社にしよう…」など入社されず、辞退されてしまう可能性もあります。内定を出して終わりではなく、その後のフォローを求職者は見ています。特に、入社日までの期間が長い場合は、内定者と定期的にコンタクトを取ったり、事前面談をしてコミュニケーションを取るなどしてコンタクトを取ることで、入社意欲を継続的に高めることができるかが重要ポイントになります。

まとめ

採用フローは企業の採用活動の根幹をなす設計図であり、最適な中途採用の流れやスケジュールを考慮したテンプレートとしても活用できます。

bサーチでは採用フローの作成支援も可能です。

まず採用の目的や会社のビジョンを明確にし、求める人物のポテンシャルやマインド、応募後のエントリー要件を具体的に定義することから始めます。

その上で選考プロセスのシステムやフローを設計し、担当チームを定めて評価基準を統一する一連のステップを丁寧に進める必要があります。

新卒と中途採用では適切な採用フローが異なるため、それぞれの就活や転職ニーズ、特性を理解した上で設計することが求められます。

また一度構築した採用フローも、候補者のコミュニケーション体験や業務効率化の観点から、データをベースに自動化システムで定期的に見直し改善を続ける姿勢が重要です。

「面接に繋がらない」「採用までの時間を減らしたい」「歩留まりを改善したい」そう思う人事の方は多いのではないでしょうか。

自社の採用計画を実行できないと、欲しい人材を確保できず、入社に必要なスケジュールや日までに採用ができなくなるリスクもあります。

今行っている業務の中で、効率的に進めていくために今一度見返してほしい部分が採用フローです。

より良い人材を獲得するため、適切な採用フローを整理しておくことは非常に重要です。なぜなら、多くの採用課題は採用フローのシステム設計やコミュニケーションベースのフローから生まれるからです。採用活動の方向性が明確化すると、問題点が可視化され、今後の採用フロー改善や入社スケジュール調整が容易になり、採用計画を成功に導く大きなメリットとなります。しかし、焦らず自社のビジョンやプロジェクトニーズに合わせて採用戦略を企画・デザインし、採用活動を進めることを心掛けましょう。採用フローを改めて改善することで、無事就職した求職者の方のキャリアアップにもつながっていくと思います。

株式会社bサーチでは日本全国対応可能、100種類以上の採用サービスをベースに採用支援を展開しています。

採用ピッチ資料のパワポ作成や求人広告のデザイン作成なども可能です。採用代行サービスでは採用フローの作成も代行可能です。

採用予算の算出は、2022年、2023年の採用単価の一覧も参考にしてみてください。