「応募が来ない」、「求める人材がなかなか来ない」、「早期退職をしてしまい、定着率が低い」などといった悩みを抱える人事担当者は多いのではないでしょうか。

売り手市場の中で、新たに欲しい人材を獲得・入社していくことは簡単ではなく、採用活動に関するの悩みを感じる場面は沢山あります。

しかし、採用成功に繋げている人事担当者や企業担当者はターゲットの明確化から、自社の魅力をしっかり理解した上で対策をしっかりして採用活動に臨んでいる中小企業も多いんです!

早期採用成功に近づくためのノウハウや悩みに関する解消内容を説明しているので、採用活動の参考にしてみてください。

目次

- 1 【中途採用活動の悩み1】新たな応募が来ない・少ない

- 2 【中途採用活動の悩み2】会社の求める人材(スキル等)がわからず早期退職の事例が多い

- 3 【中途採用活動の悩み3】会社に合う求職者の見極め方がわからない

- 4 【中途採用活動の悩み4】選考辞退・内定後辞退が多い

- 5 【中途採用活動の悩み5】求人広告に関する知識が薄く、求人媒体選びに悩む

- 6 【中途採用活動の悩み6】面接の日程調整がなぜか効率的にいかない

- 7 【中途採用活動の悩み7】適切な連絡・アプローチ(コミュニケーション)の仕方がわからない

- 8 【中途採用活動の悩み8】求人原稿の流れ・書き方がわからない

- 9 【中途採用活動の悩み9】現場社員が指示を聞いてくれない・経営陣と各部署との板挟みになり辛い!

- 10 中途採用活動の悩み まとめ

【中途採用活動の悩み1】新たな応募が来ない・少ない

人材募集や採用活動を開始したものの、採用したいが全然候補者から応募が来ない、と悩む人事担当者様がたくさんいらっしゃいます。

知名度のあまり高くない企業の場合、「求人募集を出しても応募者が少ない」「応募がゼロ」といった悩みを抱えているケースは珍しくありません。採用に関する悩みは尽きません。企業としては優秀な人材を確保したい一方で、求職者の希望や市場の動向にも配慮しなければならず、まさに板挟みの状態になることも少なくありません。

その場合は、採用ターゲットの見直しに加え、求人原稿は候補者に閲覧されているのか(魅力的な一覧画面)、募集原稿は採用ターゲットに刺さっている内容(応募したくなる原稿)なのか、選定した求人広告は正しいのか(媒体選定)に関することを人事担当者様は求人広告代理店を交えて考えましょう。

【応募が来ない・少ないの解決策】

応募が来ない原因として、「ターゲットに刺さっていない」、あるいは「一覧画面が魅力的でない」、

「そもそも媒体が合っていない」といった理由で悩む状況が挙げられます。

【解決策①】ターゲット人材に刺さる文面にする

求職者は転職の際、応募企業が自分に合っているのか、魅力的な企業なのか気になるものです。

そのため、求職者とのミスマッチを防ぐためにも募集条件や仕事内容などできる限り詳しく書いて採用に繋げていきましょう。

情報量が薄いと、企業の魅力や転職希望者や新卒(就職希望者)に伝わりにくくなります。

そのため、仕事の内容やアピールポイントは読んだ際にイメージが湧くような文面になるよう工夫していくと良いでしょう。企業側と求職者側で基準を揃えてアプローチすることが大切です。

たとえば、「残業少なめ」という内容はよくありますが、「残業月10時間」と具体的な数字を入れたり、「研修充実」の場合どのような研修を行っているのか研修の説明をするなど、深堀りした記載をしたりすることで求職者もイメージしやすくなり、求人内容に興味を持った求職者が応募する流れになります。

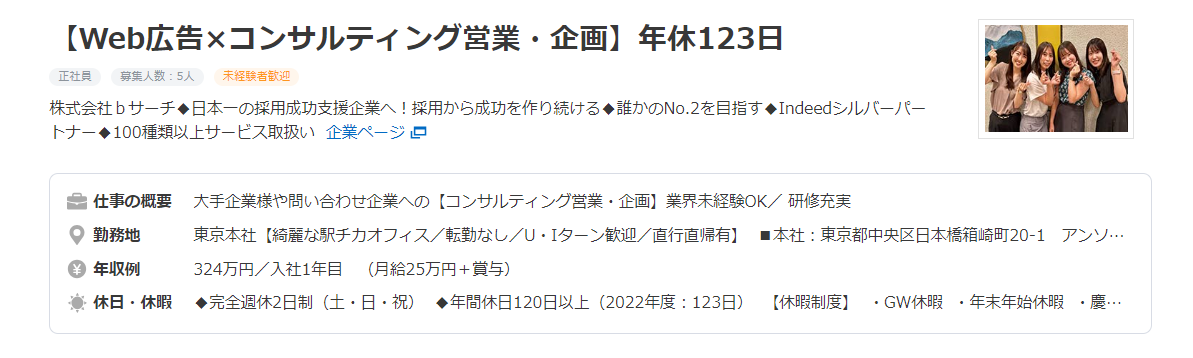

【解決策②】中小企業必見!求人広告の一覧画面にメリットとなる企業の情報を入れ魅力的にする

求人広告の一覧画面はこちらの部分になります。求人原稿内に入る前に求職者が見る画面になるため、まずこの部分でクリックしたくなるように情報を盛り込み、惹きつける必要があります。

トップの太字の職種名はもちろん、仕事内容や勤務地、休日、給料などが表示されます。「年間休日○日以上」や「残業○時間以内」など、できる限り自社の強みやアピールポイントを一覧画面内に盛り込みましょう。一覧画面の見え方を気にすることが、応募増加・採用に関する悩みを解決できる第一歩となります。

【解決策③】状況に応じた募集求人媒体の見直し・検討

自社が必要とする募集ターゲットに合った媒体選定も重要です。

もし、今利用している媒体で応募が来ないといった悩みを抱えている場合、利用媒体と求職者との相性が合っていない可能性があります。技術職など専門性のある募集をしている場合は、業種に特化した媒体を検討してみるのもひとつの手ですので、検討してみると良いでしょう。適切な求人媒体を検討し、求人媒体を変更するだけで、応募が集まり課題解決ができたりします。求人媒体の見直しで、新しい説を立てて悩みを解決していきましょう。

【関連記事】もう悩まない!失敗しない求人広告の出し方・選び方とは

【中途採用活動の悩み2】会社の求める人材(スキル等)がわからず早期退職の事例が多い

どのように採用条件を決めたら良いか、悩みを抱える採用担当者は少なくありません。採用ペルソナが定まっていない場合、人事や社員間での認識のずれが生じるだけでなく、募集要項が曖昧になることで管理しにくくなり求職者とのミスマッチが起こりやすくなります。そのため、募集をする際には、しっかり採用ペルソナを明確にすることが大切です。

採用ペルソナが明確であれば、発信すべき情報が明確なため、選考フローの段階でスピーディーな判断に役立ち、採用に悩む必要もなくなります。

【求める人材がわからないの課題解決策】採用目的を定め、企業に必要なペルソナを作成する

採用ペルソナ作成時には、年齢、性別、居住地、学歴、年収などの基本情報を最初に設定します。

求める人物像の大枠を決め、その次に価値観やスキル・経験といった採用人物像を考えていきます。

募集職種に沿ったスキルを明確にします。営業職であればコミュニケーション能力、エンジニア職であればプログラミングスキルといった具合に求める人物像を決めていきましょう。

また、人柄や価値観についても決めておく必要があります。スキルは持ち合わせていても、自社に合う性格でないと周囲とうまくコミュニケーションが取れなかったり、離職に繋がったりする場合もあるでしょう。

そのため、予め設定し求人原稿にも記載することで求職者とのミスマッチを防ぐことに繋がります。

以下の記事では、採用ペルソナ設定時のテンプレートシートが記載されているので、ぜひご活用ください。

【それでも求める人材が来ない場合の課題解決策】求人原稿をペルソナに合わせる

応募は来ているものの、少し採用ターゲットとずれた応募が来ることがあります。

その場合は、早期的に求人原稿を見直してみましょう。求人の情報量が少なく、求職者に十分に伝わっていない場合がほとんどです。

「未経験OK」の基準がどこまでなのか、業務内容が細かく記載されているかなど再確認していきましょう。

【求める人材が来ない場合解決策】

求める人材が来ないのは、採用ペルソナが明確になっていない可能性や、採用ペルソナが明確になっていても原稿内容が求める人材に沿っていない可能性があります。

採用ペルソナを再確認の上、求人原稿の情報を見直しすることで解決・採用に繋がっていくでしょう。

例えば、経験者募集をしている企業が「営業マネージャー候補」の職種で、ターゲットは30代まで、「マネジメント経験がある方」で募集した際、予定の年齢より上の年代の応募者ばかりになる場合もあります。

この場合に考えられることは、少し若手には仕事内容が難しそうに感じられたり、経験はあるがそこまでの力はない、と判断し応募を断念したりしまっている可能性が考えられます。

その他、若い世代に刺さるような福利厚生や仕事内容などに修正する必要があるでしょう。

【中途採用活動の悩み3】会社に合う求職者の見極め方がわからない

書類選考や面接の段階で自社に合う人材を見極めることは難しいですよね。採用においての自社に合う人材は、配属部署で経験を活かして成果を出せる人です。そのため、採用後の職種(配属先)や担当業務を明確にしておきましょう。

【会社に合う求職者の見極め方がわからない場合の解決策】面接質問を予め用意しておき、人物像を特定しておく

採用活動を始めるときに人事の方が最初に行う、「求める人物像をはっきりさせておく」ということが大前提です。

人物像や採用ターゲットに応じて、面接で質問する内容や採用候補者への評価は変わってくるため採用基準を固めておきましょう。

面接時に質問をたくさんするのが一般的な面接とも言えますが、一問一答のように行うと、応募者は自分に興味がないのではないか?不信に思われているのではないか?と面接の段階で感じることもあります。

「◯◯という結果を出しました」に対し、「それは素晴らしいですね」で終わるのはよくありません。

1つの回答に対し、「どのようにそれを改善したのか」、「なぜその行動に至ったのか」などの目的を深掘りすることも必要になります。

また、求める人物像で「コミュニケーション能力」を大事にしているという場合、このスキルは面接時の対応で判断する意味があります。

「苦手な相手がいた場合、どのように工夫しますか?」といった質問では、様々な社員とスムーズにコミュニケーションが取れるかどうかで状況の判断ができます。深掘ったヒアリングにより、応募者の価値観や本音を探ることが可能になります。

また、面接時は緊張している方が多いでしょう。

少しでもほぐすため、最初にアイスブレイクとして「会社まで迷わなかったか」などの会話をすると良いです。

面接を始めた際は淡々と質問をしていくのではなく、面接の中で聞き出した情報を踏まえ、そのスキルをこの部署ではこのように活かせます、といったように他社との違いを見せ、入社後のイメージが湧きやすい内容を伝えることで、転職希望者や新卒就活生など応募者のモチベーションを上げる目的があります。

中途採用の面接で良い人材か見極めるときにされる面接質問60選を紹介・解説しています。

【中途採用活動の悩み4】選考辞退・内定後辞退が多い

選考辞退や内定辞退が多く、一度は悩みを抱えたご経験はあるのではないでしょうか。内定を辞退されるとなると、人事担当者や採用企業としてはショックが大きいですし、今まで準備したことが水の泡になるので辛いです。こうした場合には、選考辞退・内定辞退が発生した原因を考えることが目的になります。

選考辞退・内定辞退される原因は、以下の3つが挙げられます。この経験と無縁の中小企業はほとんどないので、選考辞退・内定辞退をされないよう、採用成功に向けてしっかり意味を持った対策していきましょう。採用選考から入社したいと思っていただくには、どのような点を意識すれば良いか・何を導入したらよいのか解説します。

【選考辞退・内定辞退が多いの対策】

【選考辞退における解決策①】 話やすい雰囲気づくりを意識する

求職者と最初に接する面接官や人事の方の印象は大変重要ですし、内定辞退・選考辞退にも大きく関連してきます。

企業側と同じで、人を見て一緒に働きたいと思うかを求職者も課題として見ています。

話しやすい雰囲気を作ってくれたり、履歴書をよく読み、興味を持ってくれていると感じさせたりしてくれる面接官は印象が良く、他の面接官とも違いが見受けられるので、内定承諾もいただけるでしょう。もともと用意していた質問だけでなく、相手がどんな人で過去にどのような経歴を持った方なのか、一人ひとりの個人に興味を持つことが良い面接に繋がっていきます。

面接での逆質問の際、本当に聞きたいことを聞けない応募者もいるでしょう。そのため、応募者が書きにくいであろう残業や給与についてなどの求職者が抱える悩みについて、こちらから話し出すのもひとつの手です。

求人だけではわからない実際の部分を先に企業側から伝えることで、企業のイメージはプラスになりますし、最終選考へと進みやすくなります。

【選考辞退おける解決策②】 スピーディーに対応する

採用活動以外にも業務があり、選考フローへの対応になかなか手が回らないこともありますが、採用プロセスでは、応募者との選考連絡は3日以内といったように早めにアプローチしていくことが選考へと繋がる大切なフローです。1週間以内の連絡はよくありますが、その間に他企業へ選考を受けに行ってしまうことも十分考えられます。選考の対応が早ければ早いほど効率も良いですし、採用意欲が高いと感じられるため、徹底して心掛けると良いでしょう。また、スピーディーな選考対応は応募者に安心感や信頼感を与えるので、特にスピード感が重要な中途採用では、早めののレスポンスを心がけましょう。採用人事が複数いる場合は、しっかりフローをまとめておくとスムーズに進んでいきます。

選考フローをスピーディーに対応したいが、忙しくて対応が難しいという悩みを抱えている企業様には、当社の「採善策」という採用代行のプランがおすすめです!このシステムを導入することで、採用フローにかける時間が短縮されて応募にも繋がったという企業様も多数います!詳しくはbサーチにお問合せください。

【内定辞退おける解決策③ 】丁寧なコミュニケーションを図る

選考途中のやり取りや内定の連絡など、形式的になってしまうことが悩みの方も多いかもしれません。複数の企業を受けている求職者の印象に残すには、メールの文面や電話の内容で差別化を図ることもひとつの手です。求職者に合った内容を盛り込むことで、自分を見てくれているという気持ちになります。内定を出す際など、なぜ採用したかといったその人だけの理由を伝えることで、自社に必要であることを伝えることができ、応募者の入社意欲を高められるでしょう。

良いと思う人材は他社も欲しい人材とイコールです。内定者が他の企業のオファーを断るように、採用が決まった後も、候補者と密に連絡を取り、入社に向けた期待感を高めることが内定承諾に繋がります。

また内定後のフォロー面談にて、内定者の不安や疑問に感じる点を解消し、企業に対して信頼を持てるようにサポートすることも大切です。サポートだけでなく、内定者向けのオリエンテーションや勉強会を実施し、企業や業界についての知識を深めてもらうとともに、モチベーションを高めることや内定者・内々定懇親会などで社員と一緒にランチを食べるなど、社内や社員の雰囲気を感じてもらう取り組みも効果的です。コミュニケーションを図り、内定者へ安心感を与えていきましょう。

【中途採用活動の悩み5】求人広告に関する知識が薄く、求人媒体選びに悩む

求人募集はWebサイトが主流ではありますが、フリーペーパーや折込広告で行う方法もあります。現代では、SNSで募集を行うことも珍しくありません。種類が多いため、自社に合った媒体はどれなのか迷いませんか?

最適な採用活動のためにも、各求人媒体の特徴を掴み検討していくことが大切です。

【求人媒体選びに悩むの解決策】

求人媒体はそれぞれメリット・デメリットがあったり、自社に合う合わないがあったりするため、

まずは設定したペルソナに合った媒体を検討していきましょう。求人媒体によって、“20代に強い”、“女性に特化”など強みや特徴が異なります。その上で、採用活動にかける費用やスケジュールを踏まえ選定していきます。

その他、地方に特化した媒体もあるため、競合が多い大手の媒体だけでなく、掲載数の少ないところで差別化を図るのもひとつの手法になります。また、募集職種に強い媒体を選ぶのも手です。エンジニアに強い媒体、などがあるため、媒体ごとの資料をダウンロードしたりすると募集職種によってはうまく採用へ活用できるでしょう。

以下の記事では、媒体別のメリット・デメリットなどを紹介しています。

https://www.bsearch.co.jp/media/recruiting-tips

株式会社bサーチでは、無料でのプランニングや、採用に関する資料などもご用意しております。

【中途採用活動の悩み6】面接の日程調整がなぜか効率的にいかない

応募が集まったにも関わらず、応募者との日程調整に苦戦する場合があります。採用活動はスピードが大切、といわれるため焦る採用担当も少なくありません。一般的には面接可能日程を複数提示し設定していくことが多いでしょう。

日程調整中に応募者が他の企業に流れてしまうこともあるため、解決策や対策を紹介します。

【面接日程調整が効率的にいかないの解決策】

応募者に合わせた柔軟な対応を心がけましょう。なぜなら、売り手市場の現在では、求職者より求人数が多いからです。柔軟な対応策として、平日の遅い時間や土曜日などに面接を行うという方法があります。

働きながら転職活動を行う人も多くいるため、より面接日程調整がしやすくなりますし、内定への第一歩と言えるでしょう。

他の方法では、面接日程調整システムを導入するのもひとつの手です。さまざまなツールがありますが、Googleカレンダーと連携できるようなツールがほとんどです。面接以外の業務も考慮しながら調整が可能なため、効率的な採用活動に繋がります。

また、メールで面接日程調整のやり取りをする場合は、企業側から複数日程を提示したほうがスムーズでしょう。

求職者に先に提示して頂いた際、企業側の都合が悪いと再度その旨をお伝えしなければいけません。

面接日程を送る際は、時間を入力して頂く手間を省くため、「日程①」と簡単に返信して頂けるようにするのも親切です。下記にて解決策を解説していきます。

【中途採用活動の悩み7】適切な連絡・アプローチ(コミュニケーション)の仕方がわからない

応募から入社に至るまで行う連絡は、応募者との大切なコミュニケーションの機会です。複数応募している求職者の印象に少しでも残せるように、温かみのある文面や事務的にならない内容にし、採用していきましょう。

【連絡・アプローチの仕方がわからないの解決策①】自社や応募者の状況に応じて最適な手段を選びましょう。

採用連絡の手段として一般的なのは

・メール

・電話

・郵送

が挙げられます。

さらに、最近では採用支援ツールも増えており、システム上で効率よく連絡することも可能です。

◆メール

面接・選考の連絡はメールを活用することが多いです。

時間帯を気にせずいつでも連絡できる点がメリットです。

応募者も自分のタイミングで内容を確認できるため、双方で余計な手間やストレスが発生しません。

また、口頭だけでなく、記録に残るため内容が正確に伝わり、必要に応じてリンクや資料・データの共有も可能です。

テンプレートがあれば、スピード感をもって対応もできますし、企業イメージを保つことができ、採用連絡の効率化にも繋がります。

デメリットは、文字のみのコミュニケーションのため、感情やニュアンスを伝えるのが難しい場合があることです。

特に不採用の場合はデリケートな内容となるため、十分に内容を考えたうえでの送付が必要です。

よくあるのが、迷惑メールとして受信され、応募者に適切に届かないというパターン。

念のため考慮しておきましょう。

◆電話

直接コミュニケーションを取れるのため、採用(内定)の場合に活用することも多いです。電話のメリットは、企業側の意向を迅速に伝えられるだけでなく、応募者の疑問や不安もその場で解消できることです。

また、声のトーンや言葉のニュアンスを通じて、内定者への期待や評価を伝えられるうえ、応募者の反応や感情を読み取りやすいメリットもあります。直接的なコミュニケーションによって、良好な関係にも繋がるでしょう。

デメリットは、電話をかけるタイミングです。

応募者の都合を尊重しながら、適切な時間帯に連絡しなければなりません。

繋がらなかった場合は、留守番電話にメッセージを残して再度かけるか、折り返しの連絡をもらう必要があります。

最近はショートメッセージやメールなどで電話した旨を伝えるなど、記録の残し方も増えています。

前述したメールもセットで行うとより良いでしょう。

◆郵送

近年ではあまり利用されなくなってきましたが、郵送は伝統的な採用連絡の手段の一つです。

応募者が通知を受け取るまでの時間ができるため、不採用の場合に選択されやすいです。

メリットは、紙の書類としての保存が可能であり、正式性や重要性を強調して伝えられる点です。

採用決定通知書など、正式な書類を送りたい場合にも郵送がおすすめです。

デメリットとしては、時間がかかり即時性に欠けることが挙げられます。

コストがかからず可能なメールに対し、資料の郵送料金や印刷コストが発生する点も考慮しておきましょう。

◆採用管理システム

最近では多くの企業で「採用管理システム」が導入されています。

IndeedPLUSやエンゲージ、求人ボックスなど、管理画面にて一括で対応が可能です。

求職者の情報管理から選考の進捗、そして採用連絡までの一連のプロセスを管理できるため、採用・不採用いずれの場合にも有効活用できます。

メリットは、効率的な管理ができる点です。応募者数が多い場合でも、全員の情報と選考の進捗を一元管理できるため、ミス防止に繋がります。

システムにより、応募時点で自動配信されるメッセージ設定や、テンプレート作成も可能です。

自社に合わせたカスタマイズなど、さまざまなサポート機能を利用すればより手間が省けるでしょう。

基本的にセキュリティ機能は高いと考えられるため、情報漏洩のリスクも低減できます。

デメリットは、導入や維持にコストがかかることです。新しいシステムやツールを効果的に使いこなすには慣れが必要であり、苦手意識を感じる担当者もいるかもしれません。

【連絡・アプローチの仕方がわからないの解決策②】

応募者のモチベーションを下げないためには、スピード感を持って対応することが大切です。特に、応募後の連絡が遅いと不信感やクレームに繋がります。遅くとも1週間以内と徹底し、もし遅れる場合にはきちんとその旨を伝えましょう。

また、応募者に安心感を持っていただくために、メールでも電話でもクッション言葉を使ったり応募者に沿った言葉を入れたりなど工夫すると良いでしょう。

わかりやすさを優先するあまり簡潔すぎる文面だったり、必要事項のみ伝える電話だったりすると、

「冷たそう」、「そっけない」と感じる場合もあるかもしれません。状況に応じて、ご連絡をお送りすると良いでしょう。

【中途採用活動の悩み8】求人原稿の流れ・書き方がわからない

求める人材の募集のため、自社の魅力を伝えようと求人原稿を書くのが難しいという悩みを抱えた採用担当者も多いでしょう。解決策の1つとして、求人原稿を見返すことが大切です。求人原稿は、求職者が「自分に合っていそう」と思う内容にすることが大切です。そのために必要なポイントを解説します。

【求人原稿の書き方がわからないの解決策】

【解決策1】求人原稿の軸を決める

採用ターゲット像をはっきりさせてから作成していきます。その次に、原稿のコンセプトを決めると、全体的なまとまりがあり、より求職者に伝わりやすい原稿になりますし、採用に繋がります。以下の4点を軸に考えると、作成しやすくなります。

====

① 企業の規模感

東証スタンダード上場企業、売上○年№1、業界トップクラスのシェア率、○○受賞、といった企業の規模感を伝えます。安定した企業で活躍したいといった方に魅力的な内容になります。企業に対する不信感や悩みなども少なくなるでしょう。

② 職場環境

人間関係が辛いことがストレスに感じ、早期離職・退職する方も多くいらっしゃいます。社内の雰囲気について写真も使い、現場の雰囲気を具体的に伝えることで、入社後のミスマッチも少なくなります。原稿内に記載することを実施してみましょう。

③ 仕事のやりがい

段階的にキャリアアップを望む転職者や即戦力となる人材は、仕事のやりがいを重視する方も多いでしょう。その企業だからこそできる仕事の魅力を具体的に伝えることで、自分のキャリアプランに合った人材が集まりやすくなります。

④ 条件

勤務体系や給与に不満を持って退職した方は、重要視するポイントです。産休、育休制度や休日など働きやすさも大事にする方は多いでしょう。その条件への不安を解消してあげることで、求職者は入社後のキャリア設計もイメージしやすくなります。

====

大枠のコンセプトができていれば、急に原稿を書き出すよりも圧倒的に進めやすくなります。また、この中で今回のターゲットに刺さる軸はどれか考えていきましょう。

【解決策2】項目パートごとの書き方のポイントや対策を解説!

求人原稿は、基本的に以下の6点に分かれていることが多いです。それぞれの書き方のポイントを参考にしてください。

② 仕事内容・研修体制

③ 給与・休日・待遇・福利厚生

④ 求める人物像

⑤ 会社紹介(アピールポイント)

⑥ 社員インタビュー

① 職種名

1つ目は、職種名についてです。求職者が求人内容に目を通すか判断する際に非常に重要な項目です。様々な企業との差別化を図るために、職種名に自社の特徴や他社との違いなど、アピールポイントを盛り込みましょう。また、Indeedなどインターネットで求人検索する場合、キーワードを職種名で検索することが多いため大事になってきます。

職種名作成のポイントは、一目見てわかりやすい表現や職種名にすること、ターゲットに刺さりそうな内容にすることです。

職種名の例は下記のとおりです。

▼ターゲットが「未経験、若手」、職種は求人広告制作会社の場合

ーーーーーー

【求人広告制作】未経験◎Webスキルも身につく/年間休日123日

ーーーーーー

といったように、20代に興味を持ってもらえそうな“Webスキル”などを入れてみるのも解決策の1つです。

② 仕事内容・研修体制

2つ目は、仕事内容・研修体制についてです。求職者とのミスマッチを防ぐためにも具体的に書いていきます。また、働く姿や業務内容がイメージできるように記載していきましょう。「一日の流れ」や「どんな業務をどのように、誰と行うのか」なるべく詳細に書くと良いでしょう。たとえば営業職募集の場合、対象は既存顧客がほとんどなのか、テレアポの有無、打ち合わせは外出が多いのかなど記載すると具体的になります。また、求人媒体によって人気キーワードランキングが違ったりするので、媒体に合わせたキーワードを原稿内に記載するのも1つのポイントと言えるでしょう。

③ 給与・休日・待遇・福利厚生

3つ目は、給与・休日・待遇・福利厚生についてです。入社後に自分がどの程度の給料なのか、イメージできるように記載するとよいでしょう。そのために、実際に働く社員の月収例や年収例を記載することでわかりやすくなります。

休日については、年間休日や有休休暇取得率なども記載します。労働環境の良さを伝えることが可能です。

待遇や福利厚生に関しては、働きやすさという面で重視する方も多いでしょう。ここでも他社との差別化が図れるため、社内で行っている制度は積極的に盛り込んでいきましょう。

④ 求める人物像

4つ目は、求める人物像についてです。ミスマッチな人材が来ると課題に感じる採用担当者も少なくありません。「求める人物像」で適切にアピールしていきましょう。経験やスキルなどは具体的に書きます。例えば、「基本的なPCスキルがある方」という記載では、どの程度のスキルかの判断基準は人によって異なります。そこで、補足で新たに「基本的なPCスキルがある方(Excel、Word)」と記載することで企業と求職者にミスマッチが起こりにくくなります。

また、応募の幅を広げたい場合、必須条件と歓迎条件で分けることで、求職者もハードルが下がり応募しやすくなります。

⑤ 会社紹介(アピールポイント)

5つ目は、会社紹介についてです。大枠のコンセプトが決まっていれば、自社のアピールポイントも効率よく絞って伝えることができます。アピールポイントを記載するだけでなく、それによりどういった個人成長ができるのか、メリットも追加することで求職者はイメージしやすくなります。「現代に欲しいスキルのSNS運用やPhotoshopも使用できます!」という内容でも意味はわかりますが、「使用することでWebスキルが身につき、将来にも役立てられます」といったように、今後をイメージできる内容も入れるとよいでしょう。

⑥ 社員インタビュー

最後に、社員インタビューについてです。実際に働く社員の声こそ、求職者が気になるポイントとなるのです。働きやすさや仕事のやりがい、きびしさ等のメリット・記載することで、自分がここで働けそうかの判断材料になります。未経験でもここまでキャリアアップできた、こういったことが身につく、といった入社後に関する内容を入れていきましょう。

【中途採用活動の悩み9】現場社員が指示を聞いてくれない・経営陣と各部署との板挟みになり辛い!

事業拡大における計画の推進や、人手不足解消など、採用について各部署のニーズがあることも少なくありません。そのため各部署の社員との折衝のなかで、採用部門の事情を汲んでもらえない、条件を譲ってくれず辛い!といった声もよくある事例です。

また、経営陣と各部署の社員との板挟みになり、意見が異なる場合は辛い、という人も。

【現場が指示を聞いてくれない・経営陣と各部署との板挟みになり辛いときの解決策】成功のために日頃から社内各部署とのコミュニケーションや連携を大切にする

各部門の納得を得て、スムーズに板挟みにならずに連携するためには、日頃から社内各部署とのコミュニケーションや連携を欠かさないこと、各部署の業務内容を知ることが大切です。日頃のコミュニケーションのなかで相手が考えていることや、どのような言い方をしてしまうと不快に感じるかなどを探っていくことも必要です。

各部門の担当業務を知ることで、「すぐには無理だが、業務がピークを迎えるいついつまでには補充する」「その業務の経験者が社内から人材補充できないか調整する」といった、より具体的で有効な妥協案や代替案(方法)を提案できるようになります。

このように社内の各部署の業務内容を知ることは、質の高い採用活動を実施するうえでも不可欠です。採用した人材がミスマッチを起こし、結局定着しなかったといった事態を避けるためにも、現場の仕事への理解が重要となります。

また、人事部と募集部署で認識の違いがあると、後々トラブルにもなりかねないので、採用成功のためにも板挟みになるといった問題を無くし、社内一丸となって取り組むことが大事です。

中途採用活動の悩み まとめ

いかがでしたでしょうか。

本記事では、人事担当者が抱える中途・新卒採用活動における悩みとその目的解決策についてをまとめて解説いたしました。

・ペルソナ設定段階

・応募段階

・選考段階

・入社段階

といった各パートに分けて解説してきました。

自社の採用活動においてどこが課題なのかを把握し、適切な採用フローを組んでいきましょう。採用活動にお悩みの際は、ぜひこちらの記事を参考に採用活動を実施してみると、効率的且つ適切に悩みを解決することができるでしょう。

求人広告代理店である株式会社bサーチは、中途採用の広告支援(dodaやマイナビ、リクナビNEXT)の取り扱いだけでなく、面接時における課題解決もサポートします。

これまでの実績、ノウハウを駆使し採用のお手伝いをさせていただきます。

採用活動に関してお困りのことがあれば、資料のダウンロードもおすすめです。

人事担の方で採用活動に関し、お悩みを抱えている企業様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。